SD・FDフォーラム

SD・FDフォーラム

第14回SD・FDフォーラム 開催概要

テーマ・開催趣旨

テーマ:

「少子化時代に求められる高等教育の質と多様な役割」

開催趣旨:

詳細

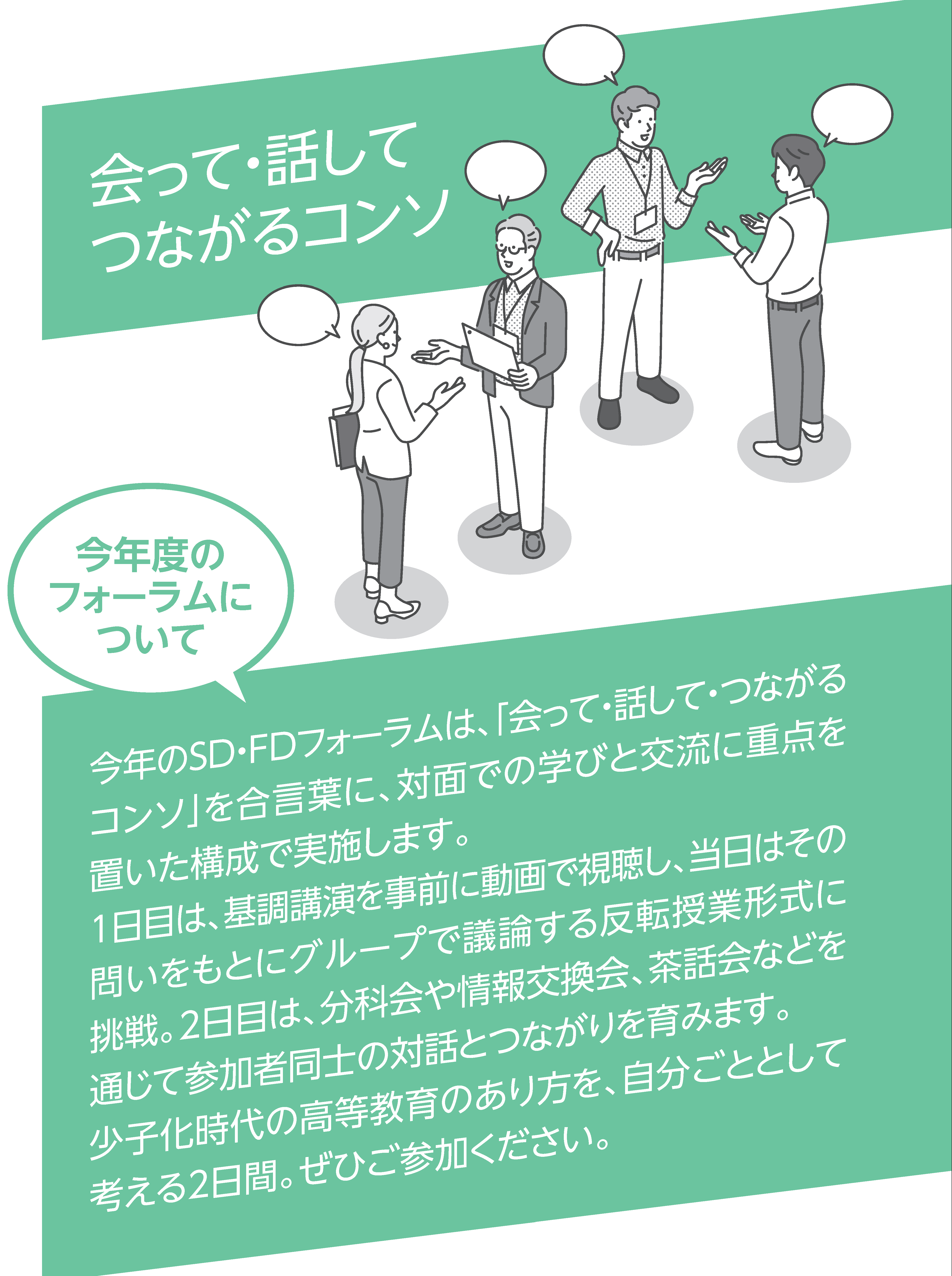

- 大学コンソーシアム八王子が開催するSD・FDフォーラムでは、八王子地域の大学等が連携し、高等教育の質向上を目指す場として毎年開催しています。今年度は「会って・話して・つながるコンソ」を合言葉に、新たな構成に挑戦します。

今年度のテーマは「少子化時代に求められる高等教育の質と多様な役割」です。人口減少により大学運営に厳しさが増す中でも、各大学が魅力的な取り組みを展開していることも確かです。一方で、高等教育の意義と価値が社会的に問われはじめています。この問題に一大学だけで取り組むには限界があります。あらためて他大学の動向をもとに自大学の取り組みを見直すことや、大学間連携を見据えることが重要になってくるでしょう。そこで本フォーラムでは、高等教育の質と多様な役割について「自分ごと」として再考するための場を用意しました。

1日目は、少子化時代に高等教育で学生をどう育てていくのか、地域連携や大学らしい学びの機会の保証、教職員の働き方等を議論し、自大学の取り組み等をふり返る機会を提供します。1日目は事前課題に取り組む反転授業形式で実施します。いつでもオンラインで講演を聞くことができる現代だからこそ、対面で会い、議論を深める時間を大切にしたいと考えています。そこで参加者の方には、2つのうち1つのテーマをお選びいただき、事前課題(動画の視聴とワークシートの記入)に取り組んでもらいます。当日は、テーマ別に分かれて、講師・参加者間で議論を深めていただきます。なお、オンデマンド動画の視聴のみを希望することも可能です。

2日目は、2つの分科会と、テーマ別情報交換会、その合間に茶話会を開催します。2日間の参加者同士の深い対話と気楽な会話を通してゆるやかなつながりを作り、フォーラムで学んだことを「自分ごと」として持ち帰ってください。

大学コンソーシアム八王子の取組みを通して、日本、そして地域の高等教育の未来を共に考え、つながりを広げるきっかけとなることを期待しています。奮ってのご参加をお待ちしております。

開催日時

1日目:2025年8月25日(月)10時00分~18時30分(情報交換会:17時~18時20分)

2日目:2025年8月26日(火)午前:10時00分~12時30分 午後:14時30分~17時00分

会場

八王子市学園都市センター

東京都八王子市旭町9-1八王子スクエアビル11階・12階

(JR八王子駅北口より徒歩3分・京王線京王八王子駅より徒歩7分)

参加費

| 種別 / 所属 | フォーラム参加費 (両日または1日目) | 情報交換会(1日目) 参加費 | 講師オンデマンド動画(1日目) の視聴および2日目のみ | 大学コンソ―シアム八王子 加盟校及び加盟団体 | 1,500円※ | 2,000円 | 無料 | その他 個人及び団体 | 3,500円※ | 2,000円 |

※決済手数料は、参加費に含まれています。

※1日目の参加費には昼食代(1,500円)が含まれています。

※2日目のテーマ別情報交換会の参加対象者は加盟校となりますが、加盟校外も参加可能な会もあります。

申し込み方法

申し込み

以下のURLから、お申し込みください。

申し込みはコチラから申込期間(先着順)

【加盟校・加盟団体】7月10日(木)~8月4日(月)

【その他】7月15日(火)~8月4日(月)注意事項

※申し込みは先着順になります。

※お支払いには、クレジット決済または銀行振込がご利用いただけます。

※フォームの必須項目をご入力後、ご登録のメールアドレスにお支払い案内をお送りします。

※3日以内にお支払いが確認できない場合、自動的にキャンセルとなりますのでご了承ください。

講師・講演者紹介

講師①:大森 昭生氏(共愛学園前橋国際大学 学長)

テーマ:「地域とつながる学びのデザイン~自大学の教育目標(DP)と地域連携の接続点を探る~」

キーワード:♯地域連携 ♯教学マネジメント ♯ディプロマ・ポリシー(DP)

プロフィール

- 1968年、宮城県仙台市生まれ。1996年に学校法人共愛学園に入職、共愛学園前橋国際大学国際社会学部長、副学長等を経て、2016年より学長。2025年より共愛学園副理事長も兼務。

文部科学省や内閣官房など政府の各種委員のほか、中央教育審議会大学分科会、同高等教育の在り方に関する特別部会(副部会長)、文科省地域大学に関する有識者会議(座長)をはじめ各種委員を歴任。

地域では群馬県青少年健全育成審議会会長、群馬県教育振興基本計画策定懇談会座長、県都まえばし創生本部有識者会議座長等各種公的委員を多数務める。

群馬県総合表彰(男女共同参画分野)、群馬県男女共同参画社会づくり功労者表彰。全国の学長が注目する学長ランキング4年連続1位(『大学ランキング』)

内容

- 「地域とつながる教学マネジメント」をテーマに、各大学が取り組む地域連携授業の事例と教育目標(DP)との接続を考察します。事前課題として自大学の取組を調査し、当日はグループワークを通じて課題や工夫を共有。地域との関係性の築き方や学内体制・人材育成のあり方について意見交換を行い、教学マネジメントにおける地域連携の意義と可能性を再認識します。参加者にとって“自大学への気づき”を得る機会となる実践的な講座です。

アウトカム

- 1.地域と教学を結びつける視点を獲得する

地域との連携活動が単なる社会貢献ではなく、教育目標(DP)と接続しうる「教学マネジメント上の戦略」であることを理解し、自大学の取組を教学的に再評価できるようになる。2.自大学の地域連携の現状と課題を可視化できるようになる

事前課題や他大学との意見交換を通じて、自大学で行われている地域連携授業や活動を棚卸しし、教育的意義や組織的支援体制の課題を明確にする力を養う。3.教学マネジメントにおける地域連携の“次の一手”を構想できるようになる

地域とどう関係性を築くか、学内で誰がどう支え育てていくのかを自分事として考え、他者との対話を通じて、各大学に応じた改善アイデアや展望を描けるようになる。

講師②:吉武 博通氏(東京家政学院大学 理事長)

テーマ:「働きがいと大学の魅力を見つめ直す」

キーワード:♯働きがい ♯地域連携 ♯教育の質

プロフィール

- 1977年に新日本製鐵株式会社に入社し、経営・組織改革等の業務に携わる。2003年に筑波大学社会工学系教授に着任。理事・副学長(2006年)、大学研究センター長(2009年)を歴任。2017年より公立大学法人首都大学東京(現・東京都公立大学法人)理事。2020年からは学校法人東京家政学院理事長を務めるほか、情報・システム研究機構監事を兼務。2005年より『カレッジマネジメント』誌にて「大学を強くする」を連載し、高等教育経営に関する発信を続けている。

内容

- 大学の魅力は、そこに携わる教職員の働きがいによって大きく左右されます。本講座では、少子化や人材不足が進むなかで、大学職員・教員がやりがいを持ち続けるために何が必要かを問い直します。地域連携や職場環境を切り口に、参加者自身の実感をもとに対話を深め、大学のこれからの姿を共に考えます。

アウトカム

- 1.教職協働の視点から、大学の魅力づくりに必要な要素を捉え直せる

― 教職それぞれの立場からの実感や経験を通じて、大学の魅力や組織の持続可能性を多面的に考察できる。2.他大学の実践や視点を参照しながら、自身の行動や実践にフィードバックを得ることができる

― 多様な立場の参加者と対話することで、新たな視点や改善のヒントを得て、自大学への応用可能性を見出す。3.「大学の未来を支えるのは自分である」という主体的な意識を育む

― 与えられる研修ではなく、自ら考え・問い・発信するプロセスを通して、当事者意識と実行の意欲を高める。

講演者:藤村 彩夏氏(文部科学省高等教育局 地域大学振興室 専門官)

テーマ:「地域関係者との連携による地域大学の振興~地域大学振興に関する有識者会議の検討状況を踏まえて~」

プロフィール

- 京都大学教育学部卒業、京都大学教育学研究科修士課程修了

2010年文部科学省入省

初等中等教育局学力調査室学力調査推進係長、生涯学習政策局政策課企画調整係長、内閣官房副長官補付補佐、大臣官房政策課政策推進室専門官、大阪府箕面市教育委員会副教育長などを経て、2025年より現職

内容

- 今後、大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、各地域での高等教育の機会を確保するためには、大学間連携・地域連携の強化が不可欠です。地域大学振興に関する有識者会議の検討状況も踏まえつつ、地域における産学官金等の連携による地域大学の振興に向けた政策の動向についてご紹介します。

1日目プログラム(8月25日(月) )

10:00~18:30(情報交換会:17:00~18:20)

10:20~11:00 文教行政報告

「地域関係者との連携による地域大学の振興~地域大学振興に関する有識者会議の検討状況を踏まえて~」

藤村 彩夏氏(文部科学省高等教育局 地域大学振興室 専門官)11:00~12:00 ウォームアップトーク

事前課題を設定した問題意識について、講師が解説します。12:20~13:20 ランチミーティング(昼食・懇談)

各部屋に分かれ、自己紹介等を交えながら、ご歓談いただくお時間となります。13:20~14:20 グループワーク

テーマ別にグループワークを行っていただきます。14:35~15:35 振り返り

各部屋ごとにまとめを行い、それに対して担当講師からのフィードバックやアフターレクチャーをいただきます。15:45~16:45 全体まとめ

最初にいた部屋に再び集まっていただき、全体共有+各講師からのフィードバック。総括として講師間でディスカッションをしていただきます。17:00~18:20 情報交換会【有料/事前申し込み制】

講師および参加者同士の交流。軽食のご提供を予定しております。

2日目プログラム(8月26日(火) )

午前:10:00~12:30 午後:14:30~17:00

◇テーマ別情報交換会とは・・◇

共通テーマに関心のある方が集まり、参加者同士が情報を共有しながらつながりを深める交流型プログラムです。第1分科会 ≪午前≫ 【オンライン有】

テーマ:「通信制高校から通信制大学への進学~入学から卒業までの支援~」

【講師情報】

・小西 卓巳氏(新潟産業大学 学長補佐)

・山岸 啓一氏(創価大学 通信教育部庶務課課長)

【コーディネーター】

・澁川 幸加氏(SD・FD専門委員会 副委員長/中央大学 文学部 特任助教)

・青柳 優子氏(SD・FD専門委員会 委員/杏林大学 井の頭事務部教務課 課長補佐)

内容

- 近年、通信制高校を卒業後に通信制大学へ進学する若年層の学生が増加している。これまでの高大接続に関する議論は、主として全日制高校から通学制大学への進学を前提として展開されてきた。しかし、大学教育の質を保証するためには、通信制高校および通信制大学を含む多様な進学経路を視野に入れた高大接続の在り方と卒業までのサポートについて、改めて検討を深める意義がある。

本分科会では、昨年度に実施した「通信制高校から通学制大学」への進学行動における入学者選抜を主題とした議論を踏まえ、今年度は「通信制高校から通信制大学」への進学における入学から卒業までの支援に焦点を当てる。とりわけ、通信制高校出身者の受け入れに注力する大学の実践や、若年層に特化したキャリア支援の事例等を紹介し、現場における課題と工夫を共有する。

本分科会を通じて、通信制高校から通信制大学あるいは通信制高校から通学制大学への進学における学生・学習支援の在り方について、多面的に議論を深めていく。

- 近年、通信制高校を卒業後に通信制大学へ進学する若年層の学生が増加している。これまでの高大接続に関する議論は、主として全日制高校から通学制大学への進学を前提として展開されてきた。しかし、大学教育の質を保証するためには、通信制高校および通信制大学を含む多様な進学経路を視野に入れた高大接続の在り方と卒業までのサポートについて、改めて検討を深める意義がある。

テーマ別情報交換会① ≪午前≫ 【加盟校のみ】

テーマ:「学生との関わりと周知」

【コーディネーター】

大学コンソ―シアム八王子 八王子地域活動連絡会

内容

- 加盟大学等や関係機関との情報の共有を強化し、八王子地域で開催されるイベントやボランティア活動などに学生が積極的に参加できるようにすることを目的に、「学生との関わり」と「周知」のそれぞれのテーマについてグループワーク形式で実施する。学生ボランティアに関する業務を行っている方などの具体的な課題や悩みをもとに話し合い、学生ボランティア環境の向上を目指す。

テーマ別情報交換会② ≪午前≫

テーマ:「八王子地域内の産学連携を実質化、促進するためにはどうしたら良いか~産、学、金の立場から~」

【事例紹介者】

・多摩信用金庫様

・たま未来メッセ様(指定管理共同企業体代表企業:日本コンベンションサービス様)

・東京都立大学 URA ご担当者様

【コーディネーター】

加藤 朔也氏(SD・FD専門委員会 委員/東京薬科大学 教学IR研究推進課)

内容

- ・大学だけでなく産業、金融の立場から現状や課題を共有していただくことで、業界特有の課題や取り組みを把握し自大学の施策に生かせる機会を提供する。

・各大学におけるニーズや課題を共有し、各大学における産学連携活動に役立つ機会を提供する。

・URAを設置していない大学においても関心を持って参加し、自大学に持ち帰っていただけるようなテーマを設定する。

- ・大学だけでなく産業、金融の立場から現状や課題を共有していただくことで、業界特有の課題や取り組みを把握し自大学の施策に生かせる機会を提供する。

12:30~14:30

休憩/茶話会

自由にご利用いただける休憩・交流スペースをご用意しています。第2分科会 ≪午後≫ 【オンライン有】

テーマ:「生成AIが変える学びの未来と倫理」

【講師情報】

・田中 一孝氏(桜美林大学 准教授)

・佐藤 和紀氏(信州大学 准教授)

【コーディネーター】

・望月 雅光氏(SD・FD専門委員会 副委員長/創価大学 経営学部 地域・産学連携センター センター長)

・澁川 幸加氏(SD・FD専門委員会 副委員長/中央大学 文学部 特任助教)

・矢ヶ崎 邦彦氏(SD・FD専門委員会 委員/拓殖大学 政経学部 准教授)

内容

- 急速に進展する生成AIは、教育現場に前例のない変革をもたらしつつある。本分科会では、初等中等教育から大学教育まで一貫した視点で、生成AIの活用について議論する。まず、生成AIが教育にもたらす可能性と課題に焦点を当て、個別最適化された学習の実現や教員の役割の変化といった展望から、デジタルデバイドの拡大、評価のあり方、AIへの過度な依存といった問題提起まで、多角的に検討する。次に、デジタルシティズンシップの育成やアカデミックインテグリティの保持、そして生成AIの活用範囲の判断力をいかに育むかに焦点を当てつつ、生成AIの活用によって生じるトレードオフの関係にある能力や失われうる能力、新たに獲得すべき能力について展望する。最後に、大学が高校生を受け入れる際に求められる視点、そして10年後の教育現場を見据えながら、参加者全員で生成AI時代の教育のあり方を考え、未来の教育を展望する。

テーマ別情報交換会③ ≪午後≫ 【大学等防災対策連絡会 関係者のみ】

テーマ:「災害に備える、強い大学等をつくるために~今、見直したい防災のしくみと現場の知恵~」

【コーディネーター】

・黒瀨 友規氏(SD・FD専門委員会 委員/拓殖大学 八王子事務部八王子総務課)

・大学コンソ―シアム八王子 大学等防災対策連絡会

内容

- 防災担当者が抱える課題や悩みをもとに、具体的な解決策やその実現方法について議論を深めることを目的に、グループワーク形式で実施する。各校での取組みに活かせるよう、情報交換および議論内容を基に簡易な企画書を起こし、後日参加者間で共有することによってブラッシュアップを行い、実現可能な施策へとつなげることを目指す。

テーマ別情報交換会④ ≪午後≫

テーマ:「アカデミック・アドバイジングと多様な学生の支援」

【講師情報】

・清水 栄子氏(愛媛大学 准教授)

【コーディネーター】

・平賀 直哉氏(SD・FD専門委員会 委員/東京都立大学 管理部教務課教務企画係 大学院企画担当係長)

・椎名 恵美氏(SD・FD専門委員会 委員/工学院大学 教務課)

内容

- アカデミック・アドバイジング制度はいわゆる「知の総和」答申でも言及され、近年注目を集めている新たな教育活動の仕組みです。

この情報交換会では、当制度の背景や概要、具体的な取組事例等を講義形式でご説明します。

その後グループワーク形式で自他組織の学生支援の取組を議論し、参加者同士の経験や課題意識を共有します。

最終的に講義で得た知識とグループワークで発見した課題意識と統合し、自組織の学生支援体制が抱える課題に対する提案を行うことを目指します。

- アカデミック・アドバイジング制度はいわゆる「知の総和」答申でも言及され、近年注目を集めている新たな教育活動の仕組みです。

主催・共催・後援・協賛

主催:大学コンソーシアム八王子(企画・運営/SD・FD専門委員会)

共催:八王子市

後援:調整中

協賛:調整中

問い合わせ先

大学コンソーシアム八王子事務局

TEL:042-646-5740

MAIL:conso99[アット]gakuen-hachioji.jp

SD・FDフォーラムに関する質問

-

よくあるご質問

-

随時更新していきます。

-

SD・FDフォーラム アーカイブ映像

SD・FDフォーラムの過去映像を共有します

大学コンソーシアム八王子の会員を対象に、過去のSD・FDフォーラムの映像および資料をご視聴いただけます。

.jpg)

ご視聴の流れ

①申込フォームへ必要事項を記入

申込フォーム

②視聴方法のご連絡

(フォームへご入力いただいたメールアドレスへご案内いたします。)

視聴可能コンテンツ

・令和6年度 第13回FD・SDフォーラム(基調講演・パネルディスカッション)

・第19回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム(基調講演・パネルディスカッション)

・令和5年度 第12回FD・SDフォーラム(基調講演・パネルディスカッション)

注意・連絡事項

①視聴に関するお問い合わせ、ご不明な点は、問い合わせフォームよりご連絡ください。

②資料や動画を許可なくダウンロードし、配布する行為はご遠慮ください。

③年1回、申し込まれたアカウントを整理します。

招待メールを受信してから3カ月以内を目安にご視聴ください。